各種研修・セミナーのご案内

弊社の人材育成 各種研修・セミナーの特徴

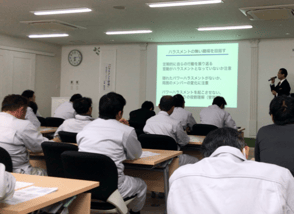

講師は実際に現場にてハラスメント、メンタルヘルスの対応などを行っているコンサルタントです。

セミナー専用講師ではありません。研修後には質疑応答も可能です。

実際にあった豊富な事例を交えたプログラムを提供しています。

基本研修は対面で3時間としグループワークを含んでいます。

講演、セミナーはご依頼の内容に合わせ講演内容、お時間を調整します。

事前打ち合わせのうえで、研修内容を御社のオリジナルに変更をすることもできます。

出張による企業内実施研修、または公開研修があります。(定期的に公開研修を実施しています。)

従業員数が少なく、社内での実施が難しい企業様のために少人数での研修も実施します。ご相談ください。

ハラスメント防止研修

パワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)により2020年6月から大企業に対しハラスメント対策が義務化されました。

中小業は2022年4月から義務化。従業員の数に限らずパワハラ防止対策を行うことが必要です。

パワハラ防止研修の実施は防止措置の一環として事業主に課せられています。

担当者様との事前打ち合わせにより、内容をカスタマイズすることができます。

現在のハラスメントのお悩みをお伺いし、研修内容に組み込みます。

ハラスメントの知識なくして防止は不可能です。

管理職として知っておくべき知識、企業の責任、指導とハラスメントの違い等を解説します。

業種別の事例、判例の解説もします。

ハラスメントの基礎知識、ハラスメントを受けた、見た時はどうすべきか。

ハラスメントを受けにくい人の仕事態度、コミュニケーション術を身につけます。

相談窓口は重要な役割を持ちます。

初期対応によって問題が大きくなる場合もあります。

相談者への言葉がけ、相談対応のプロセス等、窓口担当者の不安を取除く研修です。

弊社コンサルタントとマンツーマンにて再発防止研修を行います。

ワークシートを用い、自覚の促進、自分の言動についての問題理解、指導とパワハラの違い、法令遵守の理解:労働関連法規や社内ルールの理解促進を学び健全な職場環境を築くスキルを身につけます。

メンタルヘルス研修

メンタルヘルス不調は誰もが陥る可能性のある心の病です。

心の健康が崩れことにより全ての業務に影響が出るため、未然防止対策が一番と言われています。

自分で気づくことが難しいため、知らず知らずのうちに悪化することがあり、周囲の人の協力や上司の働きかけが大変重要です。

企業は、従業員が心身ともに健康に働けるよう配慮する「安全配慮義務」が法律で求められています。

ストレス管理や職場環境改善、相談体制の整備が重要です。まずはメンタルヘルスの知識を学ぶ必要があります。

怠ると労災認定や損害賠償のリスクもあり、企業の信頼性にも関わる重要な責任です。

◾️弊社は平成3年(1991年)からメンタルヘルス研修を実施しています。

当時はメンタルヘルスって何ですか?と聞かれることも多くありました。1995年頃から「過労死」や職場のストレスによる「うつ病」が問題視されはじめ、2020年に国をあげてメンタルヘルス対策に取り組みこととなり、厚労省が企業に対し

「心の健康づくり計画」の作成を薦め始めました。2006年には「メンタルヘルスケアの推進」が企業の努力義務となり、これにより「メンタルヘルス」という言葉が一般用語になってきました。

メンタルヘルスとは何か?ストレスとは?

メンタルヘルスの基礎知識を学び、心の健康の重要性を確認します。

メンタルヘルス対策には自分自身を管理するセルフケアが必要です。

自らのストレス状態を把握し、認知療法を使ったストレス対処法やリラックス法を学びます。

部下の心の健康づくりには管理監督者によるラインケアが重要です。

メンタルヘルス基礎知識だけでなく、メンタルヘルスケアにおける上司の役割、部下の不調の見つけ方、

声かけ、対処方法・傾聴の仕方など安全配慮義務の役割をワークと共に学んでいただきます。

復職者への対応も重要なポイントです。事例をもとにわかりやすく解説します。

新社会人としての自分の心の健康管理の大切さを学びます。

メンタルヘルスの基礎知識からストレス対処法を身につけます。

また、社会人としての重要なコミュニケーションスキルも習得します。

(コミュニケーション不足がメンタルダウンへつながる場合が多くあります。)

※既存の新人研修の中に組み込むことも可能です。

学生から社会人になり、慣れない環境からストレスが蓄積されてきます。

心が不安定になりやすい時期(5月や6月、夏季休暇や年末年始休暇などの長期休暇前など)に

社会人としての心の管理の方法、ストレス耐性強化のセルフケアを学びます。

休職希望者への対応、復職のタイミング、休職中の面談はどうするべきなのか?

人事労務担当者が抱える疑問、不安を無くすためメンタルヘルスの基本と対応を身につけます。

DPI 研修(態度能力向上研修)

DPI(Diamond Personality Inventory)は、ダイヤモンド社が提供する性格診断・行動特性分析ツールです。

ビジネスシーンにおける個人の特性やコミュニケーションスタイル、行動傾向を可視化します。

DPIの診断結果を用い、強みを伸ばし、弱みを課題化していきます。

1. 自己理解の深化

2. 他者理解とコミュニケーション向上

3. チームビルディング

4. マネジメント力の向上(管理職向け) その他

個人ワーク、グループワークを用い研修を進めます。

※研修2回1セット 所要時間約各4時間 → 半年後に2回目を実施します。

階層別研修・マネジメント研修

社員の職位や役割に応じて実施される教育プログラムをご提供します。

新入社員から管理職まで、それぞれの階層に必要なスキルや知識を習得し段階的な成長を促進し、

組織全体のレベルアップを図ります。

実務に直結した内容が多く、即戦力の育成にも貢献します。

企業の人材育成戦略の中核を担う重要な取り組みとなります。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

【プログラム例】担当者様とご相談の上、御社に合わせたプログラムをご提案します。

1. 新入社員研修(新人研修)

2. 若手社員研修(入社2~3年目)

3. 中堅社員研修

4. 管理職研修

5. 経営幹部候補研修